- 東ソー・ファインケムTOP

- 60周年

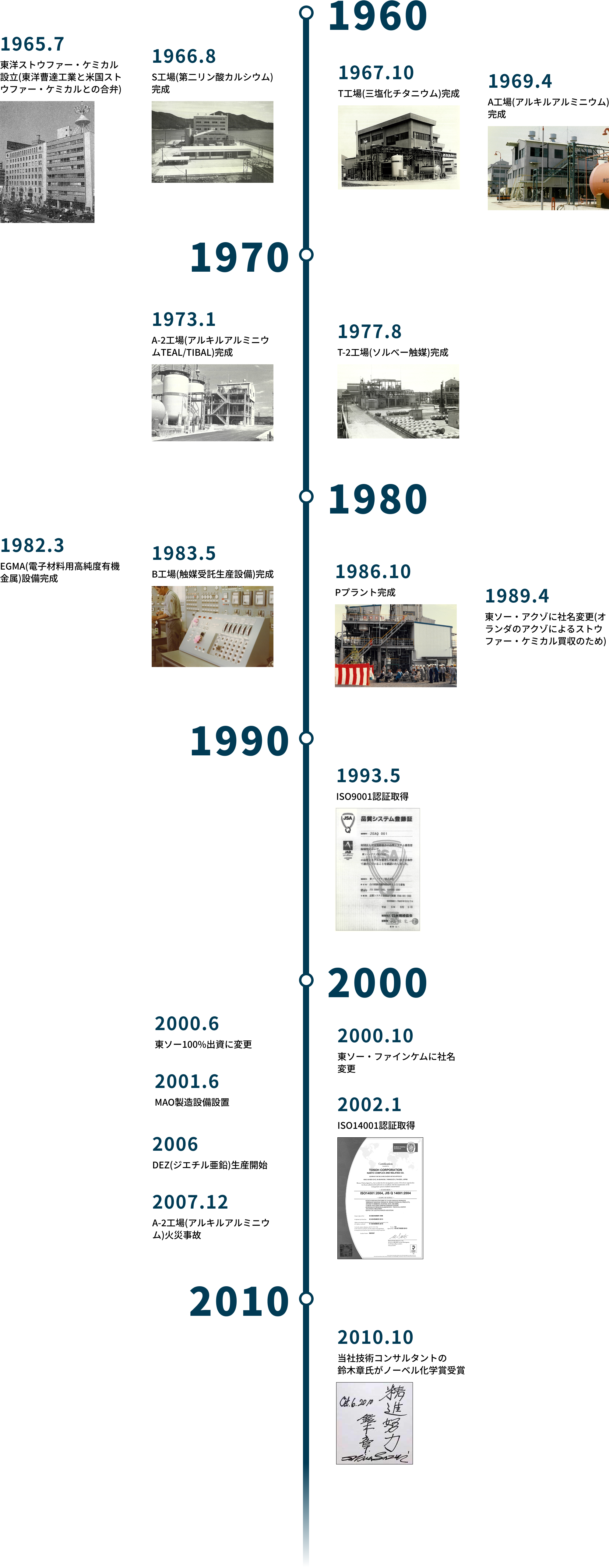

東ソー・ファインケムの歴史

-

合併前の

東ソー・ファインケム1965-2017 -

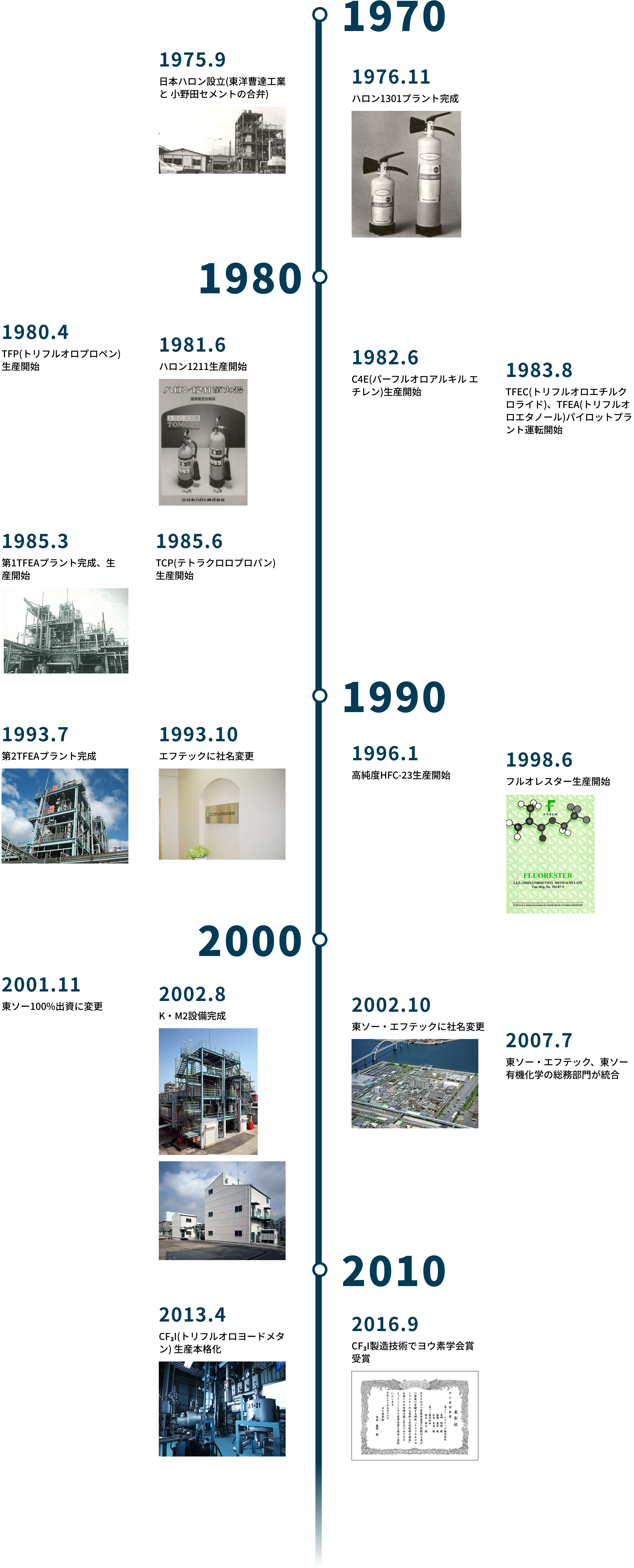

東ソー・エフテック1975-2017

-

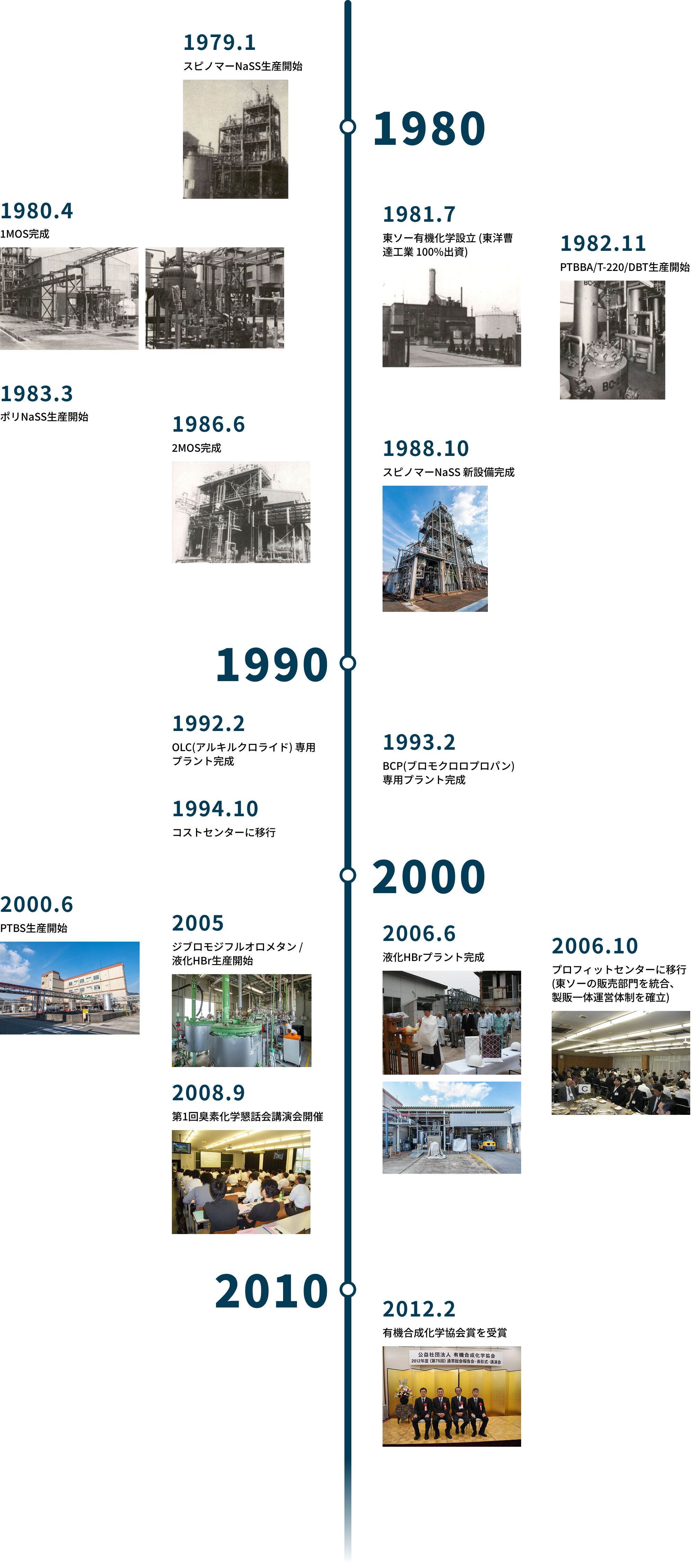

東ソー有機化学1981-2017

-

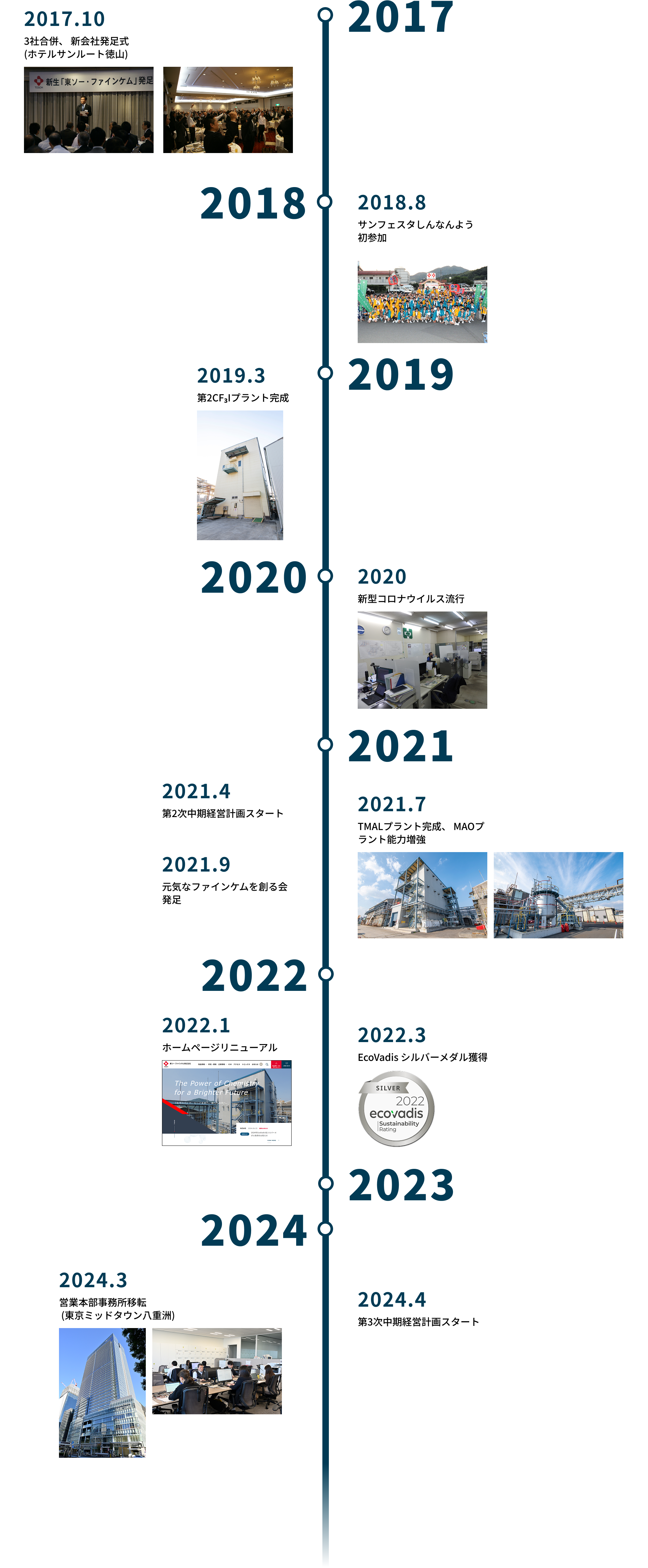

合併後の

東ソー・ファインケム2017-2025

東洋ストウファー・ケミカル発足

東ソー・ファインケムは1965年、東洋曹達工業(現・東ソー)と米国のストウファー・ケミカルとの折半出資によって東洋ストウファー・ケミカルとして発足しました。創業の目的はDCP(第二リン酸カルシウム)の国産化でした。

1962年、東洋曹達工業は世界初の塩酸法による湿式リン酸プラントを完工し、リン酸事業に進出しました。そうしたなかで、得られたリン酸を原料とした歯磨き用研磨剤であるDCPの国産化を計画しました。そこでDCP世界シェアの80%を占めていたストウファー・ケミカルと手を組み、ほぼ全量を輸入に依存していたDCPの国産化に乗り出しました。1966年には年産8,000トン能力のDCP工場が完成し、本格生産を開始しました。予想を上回るペースで輸入品代替が進んだことに加え、ペースト状歯磨き粉の普及によってDCPの需要は順調に拡大しました。その甲斐あって、1974年には工場を増設し、生産能力を合計30,000トンに引き上げました。

重合触媒への参入

一方1967年には、同じくストウファー・ケミカルからの技術導入によって三塩化チタニウムの製造設備を建設しました。三塩化チタニウムは主にポリプロピレンの重合用触媒として用いられ、年々需要が高まっていきました。その後、1968年、1971年、1976年と3回の増設を経て、年産200トンから1,000トンへと生産能力を増強しました。

さらに1969年には、ストウファー・ケミカル系列の米国テキサス・アルキルズからの技術導入によりアルキルアルミニウムの事業化に取り組みました。当初は年産1,200トンのA工場でアルキルアルミニウムを製造していましたが、需要拡大に伴い1970年に2,400トンへと生産能力を増強しました。1973年には年産3,000トンのA-2工場が完成し、このときTEAL(トリエチルアルミニウム)やTIBAL(トリイソブチルアルミニウム)が製品ラインナップに加わりました。

三塩化チタニウムやアルキルアルミニウムは、ポリオレフィンや合成ゴム製造時の重合触媒として用いられます。これらは高度経済成長の波に乗り、石油化学の発展とともに需要が拡大していきました。さらに1980年代からは、次世代の重合触媒であるメタロセン触媒の台頭を受け、その原料となるMAO(メチルアルミノキサン)の自社開発を進めました。2001年には重合活性が高い当社独自のMMAO(修飾メチルアルミノキサン)の製造設備を立ち上げ、販売を開始しました。

こうして発展したDCPと重合触媒は、当社の売上を長年にわたって支えました。

拡大する有機金属化合物

1980年代からは、有機金属化合物を重合触媒以外の分野へ展開しました。1982年には EGMA(電子材料用高純度有機金属)設備が完成し、TMI(トリメチルインジウム)などを太陽電池や半導体、LED向けに販売しました。さらに1983年にはマルチパーパス触媒プラントが、1986年には有機リチウム化合物合成設備と超低温有機合成設備からなるPプラントが完成しました。ここでは主に、重合触媒の試作や有機金属試薬を用いた医農薬中間体の受託生産を行いました。

2006年には、主に太陽電池の透明導電膜用途で用いられるDEZ(ジエチル亜鉛)の生産を開始しました。さらにDEZの応用研究も進め、ユーザーがより簡便にDEZを利用できるよう技術検討を行いました。

東ソー・アクゾ、そして東ソー・ファインケムに

1987年、親会社のストウファー・ケミカルがオランダのアクゾ(現・アクゾノーベル)に買収されたことを機に、1989年には社名を東ソー・アクゾに変更しました。さらに、2000年には東ソーとアクゾノーベルとの間で合弁事業の見直しが行われ、東ソー・アクゾは東ソー100%子会社として再編され、社名も現在の東ソー・ファインケムとなりました。

その一方、DCPは1980年代前半をピークに売上が低迷しました。特に2000年代にはフッ素含有歯磨き粉の普及により事業環境はさらに悪化し、2009年に事業撤退となりました。これを機に東ソー・ファインケムは有機金属事業へ注力し、以後は有機金属化合物の専門メーカーとして発展してきました。

長年培ってきた有機金属化合物の取り扱い技術を生かし、MAOを中心とする高付加価値製品を世界に提供しています。

日本初のハロンガスメーカーとして発足

東ソー・エフテックは1975年に東洋曹達工業(現・東ソー)と小野田セメント(現・太平洋セメント)の折半出資によって日本ハロンとして発足しました。設立の目的は日本初となる消火剤用ハロンガスの製造・販売でした。当時の小野田セメントは事業多角化策としてリン酸肥料に進出し、製造過程で副生するフッ素の用途開拓によってハロンガスの製造技術を確立。事業化のパートナーを探していました。東洋曹達工業はハロンガスの原料である苛性ソーダ、塩素、臭素の国内主力メーカーであったことから、両社が共同でハロンガス事業を展開することになりました。

フッ素系化学品開発進む

1976年には年産600トンのハロン1301プラントが完成し、生産を開始しました。その後はハロン1211も製品に加え、ハロン系消火剤の販売は国内外に拡大しました。一方、フッ素化技術を基盤とした次世代の製品開発にも力を入れ、1985年には麻酔薬などの医薬品原料として広く利用されるTFEA(トリフルオロエタノール)の年産300トンプラントが稼働開始しました。TFEAの需要が伸び、1991年度には売上高でハロンを上回ったことを受け、1993年には年産1,000トンのTFEAプラントを増設しました。

ハロン生産停止と社名変更

ところが、ハロンガスは1987年に採択されたモントリオール議定書によりオゾン層破壊物質として規制の対象になりました。このため、日本ハロンはハロン事業からの撤退を余儀なくされ、1993年にハロンガスの生産を停止しました。

これを機に、日本ハロンはTFEAを主力としたフッ素系有機化学品メーカーとして舵を切りました。また、ハロンガス撤退を背景に、1993年には社内公募により社名をエフテックに変更しました。「エフ(F)」はフッ素の元素記号であるほか、ファインケミカル、フロンティアスピリットの意味も込めて命名されました。

その後はフッ素系有機化学品の開発・上市を進め、1996年にはハロン製造技術を生かして高純度HFC-23の生産を開始、半導体用エッチングガスとして販売しました。さらに、1998年にはTFEAの製造技術を生かしてフッ素系塗料の原料となるフルオレスターを上市しました。同じ頃、ラボ検討から量産化までの流れを加速するために開発用マルチパーパスプラントを設置し、2002年にはこれを増設しました。太平洋セメントから事業移管したフッ素(F2)ガス利用反応の技術展開も進め、多種多様なフッ素系有機化学品を提供しました。

東ソー・エフテック誕生

2001年、東ソーはエフテックの全株式を取得し、完全子会社としました。有機中間体事業の強化を狙う東ソーと、セメント事業への専念を図る太平洋セメントの思惑が一致したことによる決定でした。これに伴い、2002年には社名を東ソー・エフテックに変更しました。

2004年からは、東ソー・ファインケム、東ソー有機化学と連携して液晶分子の受託生産に取り組みました。3社がそれぞれの得意技術を発揮し、短期間で大きな利益を生み出しましたが、市場の変化によって2011年に事業撤退しました。その後、2013年頃からはTFE(テトラフルオロエチレン)取り扱い技術を基盤としたTFE誘導体事業の強化を進めました。特にフッ素ゴム向け添加剤の分野においてはC4-DIをはじめとした当社TFE誘導体の需要が伸びており、現在では当社の主力製品となっています。

さらに、同じく2013年には地球環境に優しいフッ素系ガスとしてFITECT® (CF3I/トリフルオロヨードメタン)の本格生産を開始しました。FITECT®は1994年よりハロンガスの代替として開発を進めていた製品で、オゾン層破壊係数や地球温暖化係数が低い、大気寿命が短いといった性質から注目を集めています。ハロンと同じ消火剤用途をはじめ、半導体用エッチングガスや冷媒など、幅広い用途で代替ガスとしての利用が期待されています。

このように、東ソー・エフテックはフッ素系ファインケミカルメーカーへの事業転換を通じて、独自のフッ素化技術を生かした開発型企業として発展してきました。こうして生み出された高付加価値なフッ素製品は、今日の当社においても主力製品として売上を支えています。

東ソー有機化学の設立

東ソー有機化学は1981年、東洋曹達工業(現・東ソー)の100%子会社として発足しました。設立の目的は、東洋曹達工業が製造する臭素や塩素を活用した合成香料中間体、医農薬中間体、有機工業製品の製造・販売でした。

東洋曹達工業は当時、臭素を活用した付加価値の高い有機ファインケミカル製品の開発に力を入れていました。本事業の強化のためには市場ニーズに即応できる小回りの利く子会社が必要との判断から東ソー有機化学の設立へと至りました。

PTBBAの生産

東ソー有機化学設立当初の主力事業はPTBBA(p-tert-ブチルベンズアルデヒド)の製造販売でした。PTBBAは合成香料の中間体であり、同事業を展開していた板橋化学工業から事業を譲受し、1982年に年産800トンの生産能力を保有する専用設備(Tプラント)を設置、生産を開始しました。製品は主に世界的な香料メーカーであるスイス・ジボダンとの長期契約に基づいて販売しました。また同年には、事業強化に向けて医農薬中間体であるT-220、有機工業製品であるDBTの受託生産を開始しました。

PTBBAの事業はジボダンへの安定供給を背景に順調に拡大し、数度の能力増強を実施、1989年には年産1,500トン体制となりました。PTBBAは主力製品として安定的に収益を上げ、東ソー有機化学の成長に貢献しました。

NaSS、MOS製品の統合

一方、東洋曹達工業の開発部門では、後に東ソー有機化学の主力商品となるNaSS(p-スチレンスルホン酸ナトリウム)の事業化が進められ、1979年よりスピノマーNaSSの商品名で製造・販売を開始しました。また翌年には臭素化、塩素化反応を志向したMOS(多目的有機合成)設備が完成し、医農薬の中間体として利用されるアルキルブロマイド、アルキルクロライドなどの製造も始めていました。さらに、1983年にはNaSSの誘導体であるポリNaSSの製造設備も稼働しました。NaSS、MOSの両事業は順調に立ち上がり、1986年にはMOSの第2設備が完成、1988年にはNaSSの新設備が完成しました。その後も東ソーは有機中間体事業の拡大を進め、1992年には界面活性剤の原料となるOLC(アルキルクロライド)の専用設備が、1993年には脳血管および心臓血管拡張剤の中間体であるBCP(ブロモクロロプロパン)の専用設備が完成しました。

その頃、東ソー有機化学はバブル崩壊や円高を要因としてPTBBAの国際競争力が低下し、経営状況は厳しい局面を迎えていました。1993年に創業以来初となる赤字に陥ると、 1994年にはコストセンターに移行、東ソーの有機中間体事業と一体運営することで収益改善を図りました。そうしたなか、1999年にはMOSで生産されていた東ソーの有機中間体事業を、2000年にはNaSSの製造事業を東ソー有機化学に移管しました。これは、ハロゲン誘導体の製造部門集約によって事業運営を効率化および省力化するという狙いがありました。その後は不採算製品の見直しが進められ、2002年には創業時を支えたPTBBA事業からの撤退へと至りました。

一方、新たな収益製品として電子材料の開発にも取り組み、2000年には東ソー有機化学の工場にてPTBS(p-tert- ブトキシスチレン)の生産を開始しました。さらに2006年には液化HBr(臭化水素)製造設備が完成し、翌年には能力増強を実施しました。両製品とも半導体の製造に欠かせない材料として需要は堅調に推移し、当社の売上を支えました。

こうした取り組みによって2003年以降は黒字化を達成し、2006年には東ソー有機化学のプロフィットセンター化が実現しました。当社が東ソーの有機中間体事業に関する資産や営業権を買い取る形で販売部門を移管し、その後は東ソー有機化学が製販一体となって有機中間体事業を担いました。

臭素化学の広がりに向けて

東ソー有機化学は創業以来、塩素、臭素などのハロゲン誘導体の製造・取り扱い技術の蓄積に励み、特に臭素化学の分野では国内有数の会社としての地位を築きました。

さらに、2008年に東ソーとともに臭素化学懇話会を立ち上げ、臭素化学にかかわる研究者の産学連携の場としました。臭素化学懇話会で生まれた大学と企業との交流は新たな共同研究にもつながり、臭素の有効活用や利用拡大に貢献しました。このように、東ソー有機化学は産業界でも学術界でも存在感を発揮し、東ソーグループの有機ファインケミカル事業を支えました。

3社合併への歩み

2000年代に入ると、東ソー・ファインケム、東ソー・エフテックが相次いで東ソーの100%子会社となりました。さらに、2003年には東京にあった3社の営業拠点を1室に集約し、2007年には東ソー・エフテックと東ソー有機化学の工場の総務部門を統合しました。こうした流れで徐々に3社間の人材交流が強まり、合併への下地ができていきました。

東ソー・ファインケム、東ソー・エフテック、東ソー有機化学の3社は有機3社と呼ばれ、3社で連携して東ソーグループの有機ファインケミカル事業を担いました。例えば、2004年からは大手国内液晶メーカー向けの液晶材料の受託生産事業に3社共同で取り組みました。東ソー・エフテックのフッ素化技術、東ソー有機化学の臭素化合物の取り扱い技術、東ソー・ファインケムの有機金属の取り扱い技術を生かして、クロスカップリング反応を利用した液晶材料の製造を行いました。有機3社それぞれの技術の強みを生かした協力体制が売上にもつながり、のちの3社合併の動機づけにもなりました。

新生東ソー・ファインケム発足

こうした背景から、2017年10月1日に東ソー・ファインケムは東ソー・エフテック、東ソー有機化学と経営統合し、新たなスタートを切りました。新会社の資本金は5億円(東ソー100%出資)、本社は工場の位置する山口県周南市開成町としました。

有機金属合成技術をコアとする東ソー・ファインケム、フッ素・ヨウ素を用いた反応技術を強みとする東ソー・エフテック、臭素・塩素化合物の取り扱い技術を持つ東ソー有機化学。発足の背景や基幹技術が異なる3社が合併したことで、それぞれの得意技術を融合した新製品の開発の加速が期待されました。

発足時に策定した第1次中期経営計画では、「ハロゲンケミストリーと有機金属をコア技術とし、独創的な製品で社会に貢献する」を当社の基本方針としました。3社の生産設備の有効活用や顧客ニーズへの多面的な対応によって、より高収益な開発型ファインケミカルメーカーとなることを目指し、今日に至っています。

大型投資への挑戦

合併後は、企業としてのさらなる成長を目指し、基盤強化のための投資を積極的に進めました。とりわけ注力したのが、2018年発足のFJ建設プロジェクト、2020年発足のLM建設プロジェクトという2つの大型設備投資でした。

FJ建設プロジェクトでは、FITECT® (CF3I/トリフルオロヨードメタン)の急速な需要増大を背景にプラントの増設を実施しました。FITECT®は当社が世界初の工業化を達成した環境に優しいフッ素系ガスで、消火剤や半導体用エッチングガスなどの用途で用いられます。当社は世界最大のFITECT®メーカーとして、高品質なFITECT®を世界に提供しています。

LM建設プロジェクトでは、高機能ポリオレフィンの製造に欠かせないMAO(メチルアルミノキサン)の大幅な生産能力の増強と、MAOの原料となるTMAL(トリメチルアルミニウム)のプラント新設に取り組みました。2021年に両プラントが完工したことで当社はMAOの一貫生産体制を確立し、市場への安定供給体制を整えました。

これらの投資を計画通り実行できたのは、3社合併による企業規模の拡大によるものであり、3社合併の大きな成果といえます。

中期経営計画を軸に変遷する業容

2017年の新会社スタートに合わせて策定した第1次中期経営計画は、主力であった有機中間体製品の汎用品化による価格低下の影響で苦戦を強いられました。そこで、2021年に策定された第2次中期経営計画では「中間体事業から機能性化学品事業への転換」という成長戦略を掲げ、より高機能かつ高付加価値な製品へのポートフォリオ転換を図りました。これによってTFE誘導体事業やMAO事業の強化が進められました。さらに、2024年からスタートした第3次中期経営計画では、基本方針を「チームワークを強化し、安全改革に最優先で取り組む」と定め、全社一丸となって安全・安定操業の実現に取り組んでいます。

さらなる飛躍へ

3社合併によって組織力が強化されたことで、CSR(企業の社会的責任)に対する取り組み意識も高まりました。例えば、2018年より当社は地域の祭りである「サンフェスタしんなんよう」に企業みこしとして参加し、地域社会の活性化に貢献しています。

また、事業活動を通じた持続可能社会の発展への貢献が評価され、フランスEcoVadis社のサステナビリティ評価において上位15%の企業に贈られる「シルバーメダル」を3年連続で取得しています。

こうした取り組みを今後も継続的に行い、当社は企業としての成長とともに社会的価値の向上にも努めていきます。